WX Briefing 実施上の基本的な考え方

・Briefingは相手を説得させる性質のものではない。

・情報の提供と相互の見方・意見交換の場であり、そこで両者の協議が行われる。

・気象状況を的確に判断し、簡潔・明瞭にまとめる。

・タイムリーな情報の提供が重要である。

・時間の管理を考えて行う。長過ぎても、短過ぎてもよくない。

・自分なりの結論(判断)を念頭におきながら、自信を持って行う。

・要領よく手短にポイントを絞って、声を大きくハッキリと説明すること。

(1)ウェザブリの準備

●地上天気図

①低気圧の位置と発達衰弱の度合い、その中心指度は

②高気圧の位置とその勢力範囲はどこまでか

③前線の位置とその影響範囲はどこまでか

④各地の天気概況と局地的な現象の有無(雷雨・視程障害現象・強風…)

●高層天気図

①850hPa面天気図

1)等温線の間隔は

2)湿域(T-Td<3℃)の分布状態は

3)高気圧・低気圧の位置は、地上天気図上のそれとどうか

4)風向きと風速は

②700hPa面天気図

1)湿域(T-Td<3℃)の分布状態は

2)高気圧・低気圧の位置は、地上天気図上のそれと比べてどうか

3)等高線の走行はどうか

4)風向きと風速は

③500hPa面天気図から

1)トラフ・リッジと地上天気図上の高気圧・低気圧との対応する位置関係は

2)高気圧・低気圧のいちは、地上天気図上のそれとどうか

3)等温線と等高線の走行は、また互いに交差しているか

4)風向きと風速は

5)等温線の間隔は混み合っているか

④300hPa面天気図から

1)ジェット気流の平面的な位置とその移動方向

●気象衛星画像

①広範囲な雲の出現分布域

②晴天域と曇天域又は悪天域との区別

③カラー写真の温度分布による雲頂高度の推定

④雲の分布域から、地上の低気圧・前線の位置の確認

●エマグラム

①大気の安定度は

②気温の逆転層、また逆転の種類は

③雲底高度は

④ウィンドシア―の有無、その高度と程度は

●雨雲レーダー合成図

①降水域の分布範囲

②地上低気圧・前線の位置の確認

③エコー頂から対応する雲のおおよその高さ

④エコーの強弱により、対応する雲の種類(強いエコーはCb)

⑤エコの―強弱から、降水現象の程度は

●TAF/METAR

●ピンポイント天気予報

B. 天気図等の色塗り

<目的>見やすく、分かりやすくすることによる見間違い等の防止、と一目瞭然。

①地上天気図

②高層天気図

| 850hPa | 700hPa | 500hPa | 300hPa | |

|---|---|---|---|---|

| 等温線 | 赤色 -6℃ラインは太線 (冬季) |

赤色 -12℃ラインは太線 (冬季) |

赤色 -30℃ラインは太線 (冬季) |

× |

| 湿域 T-Td < 3℃ |

緑色 | 緑色 | × | × |

| トラフ リッジ |

× | 太い実線 波形の実線 |

太い実線 波形の実線 |

太い実線 波形の実線 |

| H 高気圧 L 低気圧 |

青色 赤色 |

青色 赤色 |

青色 赤色 |

青色 赤色 |

| C 寒気 W 暖気 |

青色 赤色 |

青色 赤色 |

青色 赤色 |

青色 赤色 |

C. 天気図等の気象資料の提示

ブリーフィングしやすいように、数日前の天気図等を重ねて掲示しておく。

地上天気図の場合は、過去6時間前 又は 12時間前の天気図も並列に掲示する。

天気図等の隅に、やや大きな字で、日時を日本時間で書き示しておく。

(2)解析の実施

a. 現況はどうなのか?

b. 以前はどうであったか? …… 天気図の比較検討

c. 今後の予想はどうなるのか?

・今後、3時間後、6時間後はどうなるのか?

・VMCが今後とも続くのか?

・VMC → × はいつ頃か?

・ × → VMCはいつ頃か?

【予報の手順】

a. 過去の天気図と現在の天気図から、移動速度を、

高層天気図の等高線の走行からは、移動方向をそれぞれ割り出し、今後の推定位置を決定する。

b. 500hPa天気図上のトラフの動きを追跡し、今後の予想位置を決定する。

c. 渦度図及び鉛直流図の24時間予想図を利用する。

d. 気象衛星「ひまわり」画像を「動画」として、雲等の変化傾向を把握する。

e. 高層天気図(500hpa, 300hPa)から、ジェット気流の位置と強さを確認数する。

f. 悪天予想天気図の利用。

g. 気象通報から、TAF等をチェックしてみる。

※移動する前線の位置の特定法

① 風向・風速の変化に着目

② 顕著な気温差があるか

③ 降水域の広がりは

④ 気圧の値は

⑤ 寒冷前線の通過後の天気変化は

1)雲形……通過前までの層雲(Ns,St)から積雲(Cu)に変わる。

2)雨 ……地雨性からしゅう雨性に変わる。

※今後の前線の予想位置の推定法

外挿法

※天気は西から東に動く。

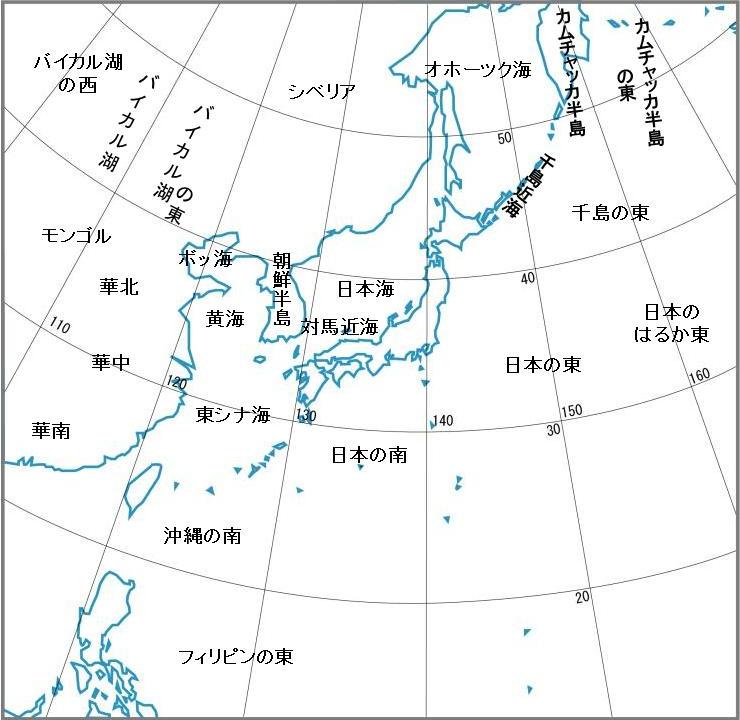

日本周辺の地名を知ろう!

① 高気圧・低気圧又は前線等の位置を説明する時に用いる。

② ボッ海と黄海及び東シナ海の区別は、ハッキリさせる。

③ 中国大陸は、北から、華北-華中-華南と大別される。

④ 日本列島は、北日本-東日本-西日本と3分割される。

ブリーフィング用語等の使い分け

| 今日 | 夜明けから日没までの間(大体、午前6時から午後6時まで) |

|---|---|

| 今夜 | 日没から翌日の夜明けまで |

| 明日 | 翌朝の日出から24時間 |

| 朝のうち | 夜明けからおよそ午前9時頃まで |

| 昼過ぎ | 正午のあと2時間くらいまで |

| 夕方 | 日没の前後それぞれ1時間くらい |

| 宵のうち | 日没のあと2~3時間 |

| 夜半ごろ | 0時の前後それぞれ1時間くらい |

| ときどき | 日出から日没までの予報範囲の1/2未満の時間で、現象が断続的に数回起こる。 |

| 一時 | 現象が連続して起こり、予報範囲の1/4未満の時間。 |

| 日出 日没 | 太陽上辺が地平線(水平線)を出たとき、没したとき。 |

| 晴れ | SNOP通報式では、雲量2/8~6/8まで。10分雲量では、雲量8/10まで。 |

ブリーフィングの実施

本日使用します天気図は、

地上天気図につきましては、昨日の△△時と、本日◇◇時の、また、

高層天気図は、○日の□□時のものをそれぞれ使用します。

まず始めに、全般的な天気概況ですが、

地上天気図を見ますと、気圧配置や前線の推移ですが、

昨日と本日とを見比べますと、

高気圧、低気圧及び前線の移動は…………となっており、

現在の気圧配置の概略を説明し、実際の各地の天気変化はこうなっている。

この時に、今後の天気変化として、良くなりつつあるのか、悪くなりつつあるのか、

又は、あまり変わらないのかに重点をおいた説明をする。

次に、天気推移の理由付けとして、高層天気図の説明に入る。

高気圧・低気圧の位置、移動速度と方向、背の高さ、寒気・暖気の移流状態、発達、衰弱、

トラフ、リッジ、ジェット気流、高層風 等々の各項目を関連させて説明する。

その説明の補足資料として、

断熱図、合成レーダーエコー図、ひまわり雲解析図、その他を必要に応じて、適宜利用する。

一通りの説明が済んだら、

ローカル、又は、ルート訓練の地域に焦点を絞って、天気の予報について説明を進めていく。

この時、METAR/TAF 等を使用し、現在の訓練の終了予定時刻までの間の天気の予報を説明する。

以上でWX Briefingは終わります。